「俳句」「蝶」「キノコ」がモチーフ

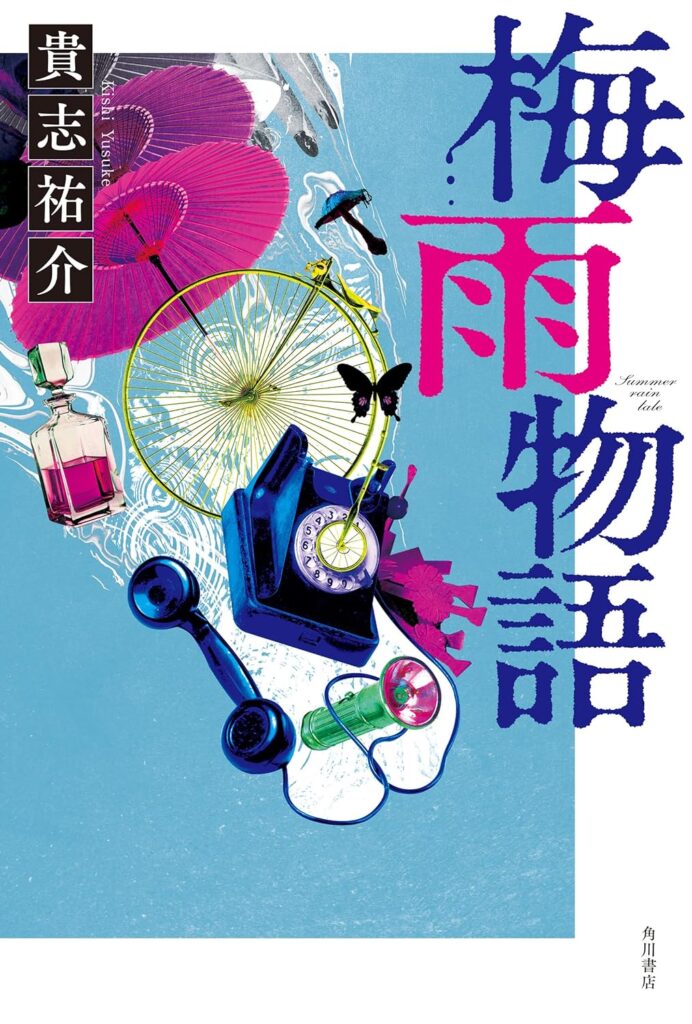

ホラー小説はあまり好みでないが、20年ほど前に読んだ貴志祐介著『十三番目の人格 ISOLA』と『黒い家』(日本ホラー小説大賞受賞)に関しては、“怖いが、読み出したら止まらなかった”という記憶が頭の片隅に残っていた。先日、新聞の書評欄で、久しぶりに貴志氏の名前を目にし、最新刊『梅雨物語』を手に取ってみた。

本作は、梅雨を舞台にした3編が収められている。冒頭の「皐月闇」は、中学校の俳句部顧問だった俳人 作田慮男が教え子の依頼を受け、故人が残したとされる句集を解読しながら、ある事件の謎解きをするストーリー。この手の作品で、俳句がキーになっているのは珍しく、自分でも作田と一緒に、「夏銀河うるまの島の影黒く」などそれぞれの句の意味を考えているうちにグイグイと物語に引き込まれてく・・・。最後は、意外な結末と空恐ろしい展開が待っているが、どこか痛快さもある。

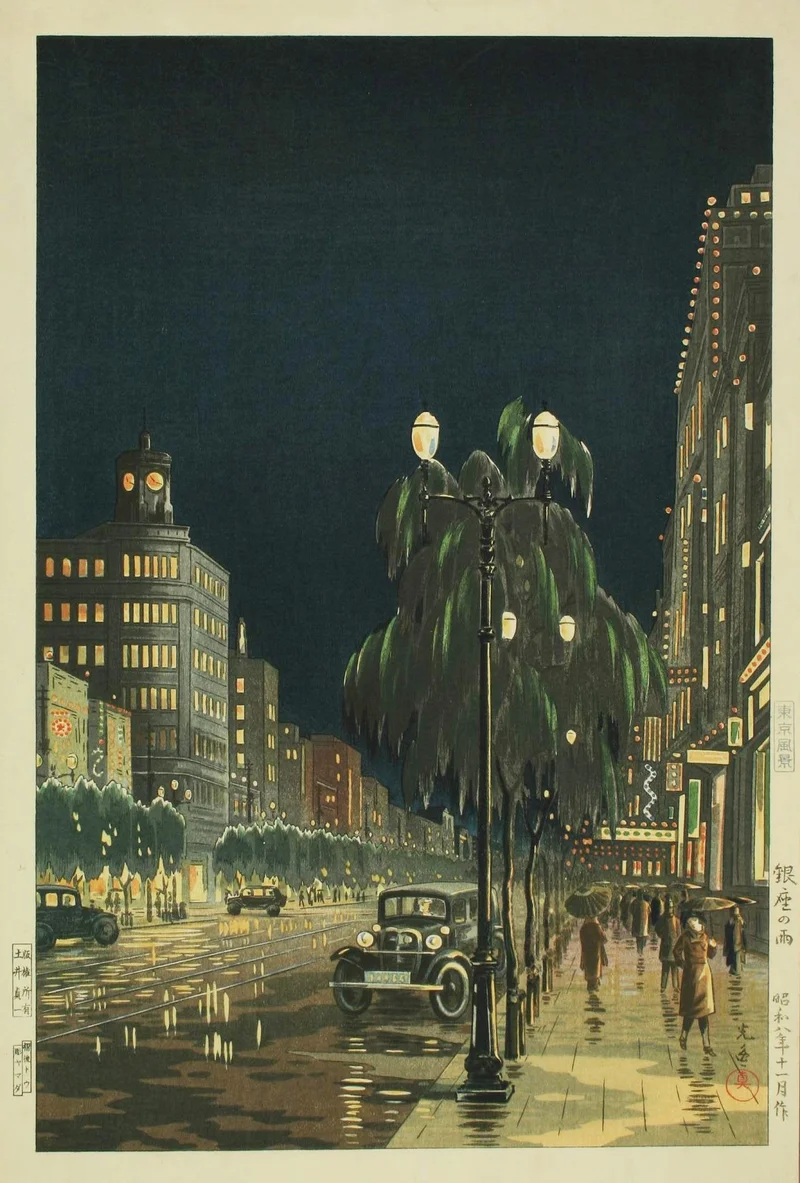

次は、大正期の銀座のカフェーから始まる幻想的な「ぼくとう奇譚」。遊び人の木下美武が女給に、前回この店に来た晩に黒い蝶を夢に見たことを告白する。この店の名は<カフェー・パピヨン・ノワール(黒い蝶)>といい、店内には、パピオン・ドゥ・ニュイ(夜の蝶)と呼ばれるガラス器が置かれている。店を出た直後、木下は突然、高名な行者から「お主、このままでは死ぬぞ」と言われ、お札を張った結界の中でしばらく過ごすことになる。しかし、ある人物の策略により、結界は破られ、木下は、武者や花魁が登場する奇妙な夢に飲み込まれ、《ぼくとう》いう名の風呂屋に導かれて行く。この名に込められた真の意味、そして、カフェーのガラス器が作られた理由とは何なのか。木下の運命は?

最後の「くさびら」は、同じ題名の狂言のホラー版パロディーとも言える作品だ。主人公は、軽井沢に住む工業デザイナー 杉平進也。些細なけんかをきっかけに、妻と子供に出ていかれて傷心中だ。彼はある雨の朝、庭に赤いキノコを見つける。そして、キノコは瞬く間に増殖していく。これは、リアルなのか幻想なのか。妻の寛子は、キノコに遺体を分解させる《キノコ葬》にも関心を示していた大変なキノコマニアだという。杉平の目に映るキノコは何かのメッセージなのか?

貴志祐介の作品は、昔に劣らず面白い

貴志氏は、64歳(2023年11月現在)ということだが、30代に書かれた『黒い家』などと同様、本作もゾクゾクしながらも楽しく読むことが出来た。ホラー作品には、読み終わった後、遣り切れない思いが残ることも多いが、この3短篇に共通するのは、読後感の良さだろう。「皐月闇」と「ぼくとう奇譚」では、人間の業のおぞましさに震える自分がいる一方、ある種の達成感を登場人物と共有できる。「くさびら」からは、切ないが暖かさも感じられる。

約20年間、貴志氏の作品に触れてこなかったことがとても口惜しい。まずは、同じ雨物語シリーズの『秋雨物語』から始め、ミステリー作品も読んでみたい。

コメント