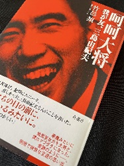

『呵呵大将』竹邑類著

「みんなうるさい。藷(いも)ばっかりだ、奴らは・・・」とは、三島由紀夫氏と著者・竹邑類さんとの出会いの挨拶だ。学歴社会を信じて小市民の幸せを追求するインテリ、あるいはTV関係者とかデザイナーといった輩たちを藷(イモ)と称したところから気が合ったという。竹邑さんはピーターの愛称で呼ばれ、後年は舞台振付師としてもその才能を発揮していた方だ。その彼が時代の寵児の三島由紀夫氏と出会ったのは、高校を卒業して上京してきた1960年代の新宿のアングラ酒場で、冒頭の会話の挨拶から始まった。

「悪魔みたいに無邪気なガキ大将と僕はマブダチになった。奇跡のように―」と帯に謳われているが、この書を読んでいくと出会うべくして出会った運命ではないか。三島氏はいくつもの仮面を持っていて、手品のように相手に応じてその仮面を付け替える。作家、思想家、劇作家、俳優、俳人、愛国者・・・。仮面には全て#1.#2.#3・・・とロット番号が振られていて、舞台の演目に応じて丁寧に使い分けている。本書で描かれている三島氏の等身大の姿は、ピーターこと竹邑さんのために制作した特注品〈#0=素顔〉という名の仮面である。本書ではカメラレンズをギラりと睨む文学者や愛国者としての仮面の表情はなく、いつも明るく楽しく笑っている三島氏が克明に描かれている。そして、もし生きていれば「当時のマスコミ諸君ら、藷(イモ)になんか私の真意はお見せしていなかったよ」。と呵呵大笑している姿を想像してしまう。新宿の酒場での二人の邂逅後は三島氏が竹邑さんを追いかけているように思えてならない。冒頭のあいさつ文「みんなうるさい。藷(いも)ばっかりだ、奴らは・・・」の出だしで、三島氏は短編小説『月』を書きあげた。主人公の名前は「ピータァ」だ。三島氏がピーターこと竹邑さんをどれだけ慕っていたかが拝察される。

三島氏は竹邑さんに様々な心境を吐露している。「俺(の)は論理的に文章を組み立てる。感情さえもそうする。だから一部の批評家たちには全く受け入れられない」「薔薇という字はいいだろ。薔薇の花びらが幾重にも重なっている様子がこの二文字から感じられるだろう。日本語って美しいよ。ひらがな。カタカナ。漢字。曖昧模糊のようでいて適確な表現。行間の持つ奥深さ。日本の文章って華麗だよ!」三島氏の自宅に招かれた際、机上の生原稿の筆の美しさに感嘆したところ「作品というのは、花嫁さんなんだよ。できるだけ箪笥長持を持たせてやるんだ、きれいに書くのは花嫁衣裳のつもり」との回答に三島氏の超常識人としての美意識を悟る。「精神性こそが本分」との教養、良識とやらに毒された、ひ弱な文壇、インテリたちを三島氏は唾棄していた。彼らと世間の偏見に抗うため、三島氏はあえて軽薄そのものの社会現象に首を突っ込んだり、自らの肉体を鍛えたりして、そのナルシシズムと反抗精神で藷(イモ)たちの自意識を逆撫でし、笑い飛ばしていた。その姿を竹邑さんは傍で眺めていた。精緻な頭脳と鍛えられた肉体、そしておおらかな精神。これらが三位一体となった官能を美しきパラドックスとして、インテリを笑い、世界を笑い、自分を笑い大いに楽しんでいる三島氏の生き方が清々しく描かれている。そして、二人の対話を通じて三島氏が一貫して凛とした礼節さを持ち合わせていることに気が付く。遥か年下の竹邑さんを敬う言葉遣いと優しさに溢れた接し方は、同時代の大人の姿勢にはないものだ。呵呵大笑をもじって著書のタイトルを呵呵大将とした作者のセンスにも拍手。しかし、この書が上梓された後、ピーターこと竹邑さんは鬼籍に入られたという。この書に出会えた僥倖と続編を読めない無念の感情が綯交ぜになった。

コメント